La trivesa María Blanco es de esas personas que saben multiplicarse en su entorno profesional: a sus obligaciones como catedrática de Farmacia en la Universidad de Navarra y una intensa labor investigadora se une su reciente incorporación a la Academia Nacional de Medicina de Francia, su pertenencia a la Academia Europea de las Humanidades, las Letras y las Ciencias y al Colegio de Becarios del Instituto Americano de Ingeniería Médica y Biológica (AIMBE). Y como guinda, además preside la Federación Europea de Ciencias Farmacéuticas (EUFEPS).

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora por la Université Paris-Sud, esta socia de Asomega confiesa que, pese a todo, aunque no sin esfuerzo, logra mantener muy vigente el vínculo con su tierra natal.

¿Qué supone para usted el ingreso en la Academia Nacional de Medicina de Francia y qué impacto cree que tendrá en su carrera y en la proyección de la ciencia española?

Representa para mí un gran honor y un reconocimiento significativo a mi trayectoria científica. Es un logro muy importante ser valorada y aceptada en una institución tan prestigiosa.

Este nombramiento tendrá sin duda un impacto positivo en mi carrera, abriendo nuevas oportunidades de colaboración internacional y permitiéndome contribuir desde una plataforma de gran relevancia. Además, creo que servirá para dar mayor visibilidad y proyección a la ciencia española en el ámbito internacional. La Academia realiza sesiones científicas todos los martes, lo que supone una excelente oportunidad para estar al día de los últimos avances. Aunque por razones geográficas no podré asistir presencialmente a todas ellas, mi intención es participar en línea en tantas sesiones como me sea posible. De esta manera, podré aportar la perspectiva española a los debates y hacer más visible la contribución de nuestro país a la ciencia médica global.

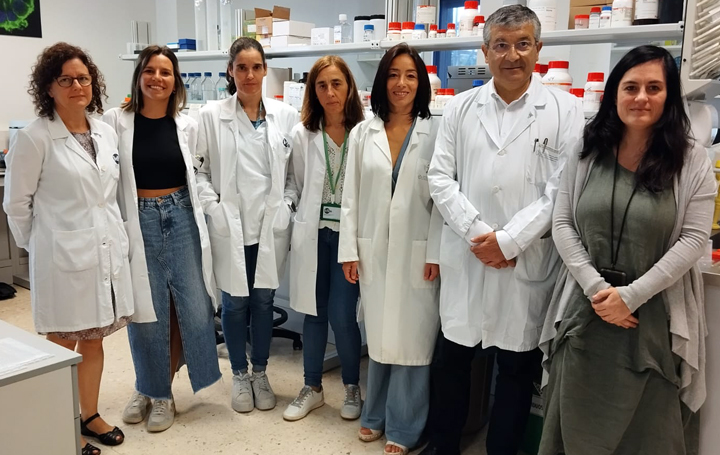

Quiero destacar que este nombramiento no solo representa un reconocimiento personal, sino también el fruto del trabajo realizado por mi grupo de investigación. Es el resultado del esfuerzo colectivo y de la dedicación de todo el equipo, cuya contribución ha sido clave para nuestros logros científicos a lo largo de los años.

Usted es farmacéutica de formación pero los campos en los que ha desarrollado su carrera están relacionados con biomedicina e ingeniería biomédica. Además, ahora obtiene este reconocimiento por parte de la Academia de Medicina Francesa. ¿Cree que se están borrando las fronteras entre áreas de conocimiento dentro de las Ciencias de la Salud?

Efectivamente, la carrera que uno estudia no determina necesariamente el futuro profesional. Más que la titulación de base, lo que realmente define la trayectoria es la especialización adquirida durante el doctorado y el postdoctorado. En mi caso, aunque mi formación inicial fue en farmacia, mi camino profesional se definió durante estas etapas cruciales de especialización.

Realicé mi tesis doctoral en París, bajo la dirección de un nanooncólogo de renombre mundial, lo que marcó un punto de inflexión en mi carrera. Esta experiencia me permitió encontrar mi vocación científica y definir el campo al que quería dedicarme en el futuro. Después, pasé tres años en el ETH de Zúrich, donde profundicé aún más en el fascinante campo de la nanomedicina y la administración dirigida de fármacos.

Esta formación especializada fue fundamental para establecer mi propio grupo de investigación en la Universidad de Navarra. Me dio las herramientas y el conocimiento necesarios para desarrollar una carrera en biomedicina e ingeniería biomédica, áreas que, aunque diferentes de mi formación inicial en farmacia, están estrechamente relacionadas con las ciencias de la salud.

En este sentido, creo que las fronteras entre las distintas áreas de conocimiento dentro de las Ciencias de la Salud se están difuminando cada vez más. La investigación actual requiere un enfoque multidisciplinar, donde los conocimientos de diferentes campos se entrelazan para abordar problemas complejos. Mi propia trayectoria, desde la farmacia hasta la nanomedicina, pasando por la oncología y la ingeniería tisular, es un ejemplo de cómo estas disciplinas pueden converger en la búsqueda de avances en la salud humana.

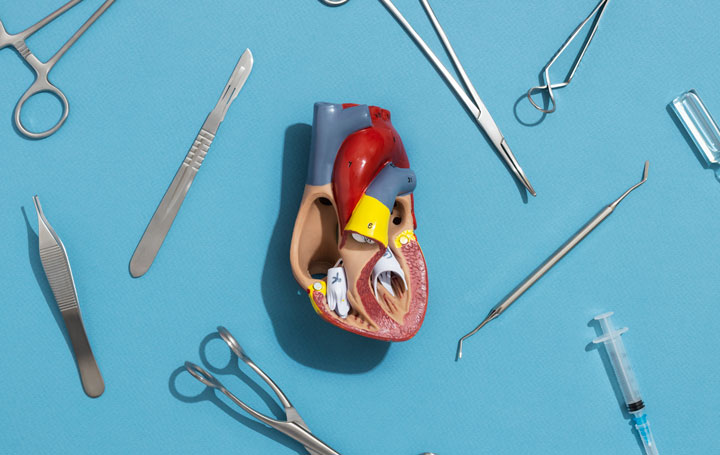

Su trabajo en nanomedicamentos para tratar el cáncer infantil es pionero. ¿Qué avances recientes destacaría en este ámbito y cómo está cambiando la forma en que lo enfrentamos?

La nanomedicina ha supuesto un avance significativo en el tratamiento del cáncer infantil, ya que permite desarrollar terapias más dirigidas y, por lo tanto, menos tóxicas. Esto es especialmente crucial en los niños, cuyo organismo aún está en desarrollo. Reducir los efectos secundarios de los tratamientos quimioterápicos es fundamental para que puedan crecer como adultos sanos, sin las secuelas a largo plazo que muchas veces dejan las terapias convencionales.

Gracias a la nanotecnología, podemos diseñar sistemas de administración que liberan el fármaco directamente en las células tumorales, minimizando el daño a los tejidos sanos. Además, en los últimos años se han logrado avances importantes en la combinación de nanomedicinas con terapias dirigidas y en la utilización de biomarcadores para una medicina más personalizada. Todo esto está transformando la forma en que enfrentamos el cáncer infantil, ofreciendo opciones terapéuticas más seguras y eficaces.

En el caso del cáncer infantil, ¿qué diferencias específicas ha encontrado en la respuesta a los nanomedicamentos en comparación con los tratamientos convencionales como la quimioterapia?

En el tratamiento del cáncer infantil, la principal diferencia entre los nanomedicamentos y la quimioterapia convencional es la significativa disminución de la toxicidad. Los nanomedicamentos permiten una entrega más dirigida y selectiva de los fármacos a las células cancerosas, minimizando el daño a las células sanas. Esto resulta en una menor toxicidad sistémica, reducción de efectos secundarios a corto y largo plazo, y una mejor tolerancia al tratamiento.

Algunos nanomedicamentos pueden ser administrados por vía oral, evitando la necesidad de quimioterapia intravenosa. Esto no solo reduce la toxicidad asociada al tratamiento, sino que también mejora la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

¿Qué papel juegan las colaboraciones internacionales, como su vínculo con la Academia Nacional de Medicina de Francia, en la aceleración de sus investigaciones?

Las colaboraciones internacionales, como mi vínculo con la Academia Nacional de Medicina de Francia, juegan un papel fundamental en la aceleración de nuestras investigaciones. He tenido la oportunidad de dirigir tesis en colaboración con destacados miembros de la Academia, lo que ha sido enormemente enriquecedor para nuestro trabajo. Estas colaboraciones permiten dar mayor visibilidad a la investigación que realizamos. Al trabajar con científicos de renombre internacional, nuestros proyectos alcanzan una audiencia más amplia y diversa, lo que puede conducir a un mayor impacto y reconocimiento en la comunidad científica global.

Las colaboraciones internacionales también abren puertas a nuevas oportunidades de financiación y participación en proyectos de mayor envergadura. Esto nos permite abordar desafíos más complejos y ambiciosos en el campo de la nanomedicina y el tratamiento del cáncer infantil.

En resumen, estos vínculos internacionales son cruciales para impulsar la innovación, aumentar la visibilidad de nuestra investigación y, en última instancia, acelerar el desarrollo de tratamientos más efectivos y menos tóxicos para los pacientes pediátricos con cáncer.

¿Podría hablarnos sobre el proceso de transferencia tecnológica de sus investigaciones desde el laboratorio hacia ensayos clínicos y, finalmente, su aplicación en pacientes?

Nuestro objetivo siempre está puesto en que la investigación que realizamos en el laboratorio algún día llegue a los pacientes. Es la meta final que impulsa nuestro trabajo diario. Sin embargo, el proceso de transferencia tecnológica desde el laboratorio hasta la aplicación clínica es complejo y requiere de muchos recursos. Si bien la universidad desempeña un papel clave en la generación de conocimiento y en el desarrollo de tecnologías innovadoras, la fase de ensayos clínicos necesita una estructura de financiación y una infraestructura que suelen gestionarse mejor desde la industria.

Como investigadores universitarios, nos centramos en la fase inicial del proceso, que incluye la investigación básica, el desarrollo de prototipos y la prueba de concepto. Sin embargo, llevar un producto hasta la clínica no es labor de la universidad, sino de empresas farmacéuticas y biotecnológicas, que cuentan con los medios y la experiencia necesarios para llevar a cabo ensayos clínicos extensos y completar el proceso de aprobación regulatoria.

Nuestra labor es sentar las bases científicas y tecnológicas para que nuestros descubrimientos puedan convertirse en tratamientos reales. En última instancia, nuestro mayor logro como investigadores es ver cómo nuestras ideas y desarrollos contribuyen al avance de nuevas terapias que mejoren la vida de los pacientes.

Como catedrática y profesora en la Universidad de Navarra, ¿cómo inspira y fomenta el interés por la investigación biomédica en las nuevas generaciones de científicos?

Creo que es fundamental fomentar las vocaciones científicas desde edades tempranas. La curiosidad y el interés por la investigación biomédica no surgen de la nada, sino que se deben cultivar desde el colegio y el instituto, cuando los jóvenes están empezando a descubrir sus intereses y talentos. Por eso, considero esencial acercar la ciencia a la sociedad a través de la divulgación, mostrando a los estudiantes el impacto real que la investigación puede tener en la salud y en la calidad de vida de las personas.

En este sentido, participo activamente en actividades de divulgación científica en colegios e institutos, con el objetivo de despertar en los más jóvenes el interés por la ciencia y la investigación. Mostrarles cómo funciona un laboratorio, explicarles los retos y avances en el ámbito biomédico y, sobre todo, transmitirles la pasión por descubrir y resolver problemas es clave para que puedan verse a sí mismos como futuros científicos.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a los jóvenes investigadores, especialmente a las mujeres que comienzan en el campo de la ciencia, sobre el impacto que pueden tener en la medicina y la salud global?

En las charlas que doy en colegios e institutos, siempre insisto en que las mujeres pueden llegar donde quieran, igual que los hombres. Es fundamental que las jóvenes investigadoras crean en su capacidad para contribuir de manera significativa a la ciencia, la medicina y la salud global.

Cuando pregunto a los estudiantes qué científicas conocen, casi siempre la respuesta es "Marie Curie". Por supuesto, ella fue una pionera extraordinaria, pero me gusta recordarles que hay muchas científicas vivas hoy en día que están haciendo avances increíbles en distintos campos. Necesitamos visibilizar estos referentes actuales para que las nuevas generaciones vean que la ciencia es un camino posible para ellas.

Un ejemplo que me hace especial ilusión es que en uno de los colegios a los que voy todos los años para dar charlas a niños de 6º de primaria, me han incluido en el cuaderno de su asignatura junto con otras científicas. Esto demuestra que la divulgación y la cercanía pueden marcar la diferencia y que cada vez más niñas y niños ven la investigación como un camino alcanzable. Mi mensaje para las jóvenes investigadoras es claro: creed en vuestro potencial. Vuestro trabajo puede tener un impacto real y significativo en la salud y en la vida de muchas personas.

Viviendo en Pamplona y con una agenda internacional tan intensa, ¿cómo logra mantener el vínculo con su Trives natal?

Voy a Trives siempre que puedo. Es un lugar al que siempre regreso porque allí tengo familia y amigos, y sigue siendo una parte fundamental de mi vida. Además, mi marido es de un pueblo que está a solo dos kilómetros de Trives, lo que refuerza aún más nuestro vínculo con la zona.

Para mí, Trives no es solo un destino al que volver, sino un lugar lleno de recuerdos y de conexiones que se han mantenido a lo largo del tiempo. Mi hijo ha pasado todos los veranos allí desde pequeño, y gracias a eso ha creado amistades muy fuertes con niños del pueblo, con quienes sigue en contacto durante todo el año. Esto hace que nuestra relación con Trives sea siempre viva y presente, más allá de la distancia y de los compromisos profesionales.

¿Cómo valora su pertenencia a Asomega? ¿Cuáles ve que son sus puntos fuertes y qué aspectos debería mejorar?

Valoro muy positivamente mi pertenencia a Asomega. Esta asociación ha logrado reunir a muchas personas gallegas que destacan en sus respectivos ámbitos, creando una red de profesionales con un fuerte vínculo con Galicia. Además, para mí tiene un valor especial porque su presidente, Julio Ancochea, es de también de Trives, lo que refuerza aún más mi conexión con la asociación.

Uno de los puntos fuertes de Asomega es sin duda la calidad científica de sus miembros y las actividades que desarrolla. Esto proporciona un foro valioso para el intercambio de ideas y la colaboración entre profesionales de alto nivel.

Además, Asomega me ofrece una oportunidad única de mantener el contacto con otros profesionales gallegos. Esto es especialmente valioso, ya que me ayuda a mantener el vínculo con mis raíces gallegas a pesar de desarrollar mi actividad en otra comunidad.

En cuanto a aspectos a mejorar, siempre hay margen para el crecimiento en cualquier organización. Quizás se podría considerar fomentar más colaboraciones interdisciplinarias entre los miembros. Sin embargo, en general, considero que Asomega está cumpliendo muy bien su misión de reunir y promover el talento gallego en el ámbito de la medicina.